【行政向け】バーチャル社会科見学ってなに?3つの特徴やメリットを解説

「行政では、バーチャル社会科見学をどう活用するべきなのか?」

「バーチャル社会科見学の導入事例や効果を知りたい」

社会科見学をオンライン上で行うことができるバーチャル社会科見学。名前は知っていても、イマイチイメージできない方も多いのではないでしょうか。

この記事では、行政向けにバーチャル社会科見学の概要やなぜ今導入が進んでいるのかを解説します。

わたしたちはMatterportをメイン事業にしており、幅広い業界業種のバーチャル映像を制作しております。東京都のバーチャル社会科見学を制作した実績に基づき、行政とバーチャルコンテンツについて詳しく解説いたします。

なぜ社会科見学を行うべきなのか?

日常を通して触れる機会のない社会の構造や現場を伝えるきっかけになるからです。

学生など若者に向けたものが一般的でしたが、最近では大人向けのツアーも増えてきています。

ツアーでは、商品やサービスが完成するまでの過程や、そこに込められた想いを学ぶ機会になります。これまで知らなかった分野を学習することで新たな発見があり、子どもたちの将来の選択肢を広げられるというメリットもあります。

コロナで人の移動が制限されたことから、オンライン上でツアーを行う「バーチャル社会科見学」の導入が進んでいます。

東京都の事例から学ぶバーチャル社会科見学の魅力3選

東京都でもコロナウイルス感染症の流行をきっかけにバーチャル社会科見学を導入しています。

バーチャル社会科見学には、どのような魅力があるのか3つのポイントを解説します。

・高解像度でシームレスなウォークスルー映像

・クイズや解説コンテンツで飽きにくい仕組み

・デジタルツールに慣れていない人でも使いやすい

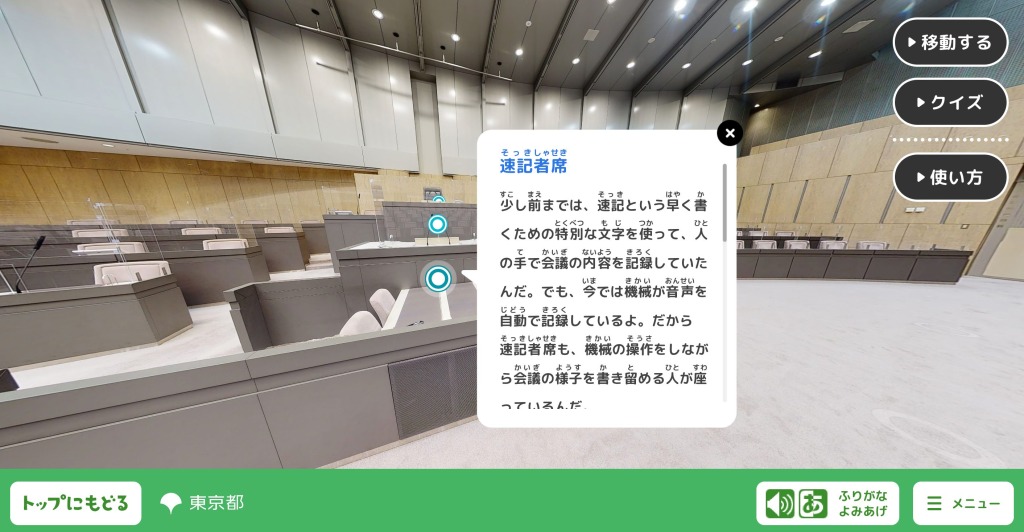

東京都のバーチャル社会科見学は、Matterportという360°カメラを使用して制作しています。その魅力を1つずつ解説していきます。

①高解像度でシームレスなウォークスルー映像

バーチャル映像は4Kの高画質なため、リアルで行うツアー同様の疑似体験ができます。バーチャル映像内では、立ち止まれるポイントも多いため、ストレスなくウォークスルーできる優れものです。

オンライン上での社会科見学は、動画や静止画のみ使って行われていることが多いので、機能性や画質が優れているバーチャル映像はまだまだ物珍しい印象を受けるようです。デジタルツールに抵抗がない若い世代には、物珍しさもありつつ馴染みやすいコンテンツなのではないでしょうか。

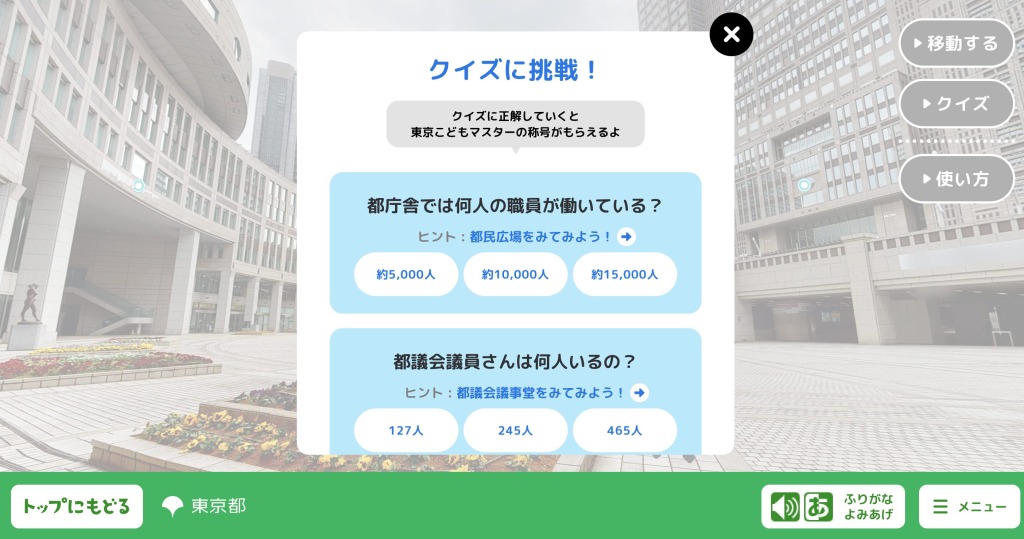

②クイズや解説コンテンツで飽きにくい仕組み

バーチャル社会科見学では、ただ施設や空間を見れるだけではありません。

東京都の事例では、施設に関するクイズや解説コンテンツがあるため、飽きることなく映像を楽しめます。

リアルの社会科見学では、時間や場所に制約があり、すべての施設をまわりながら1つ1つ丁寧な解説をするのは難しいことも珍しくありませんでした。しかしバーチャル映像では、時間にとらわれずゆっくりと施設見学できるため、吸収できる内容もそれだけ多くなることが期待できます。

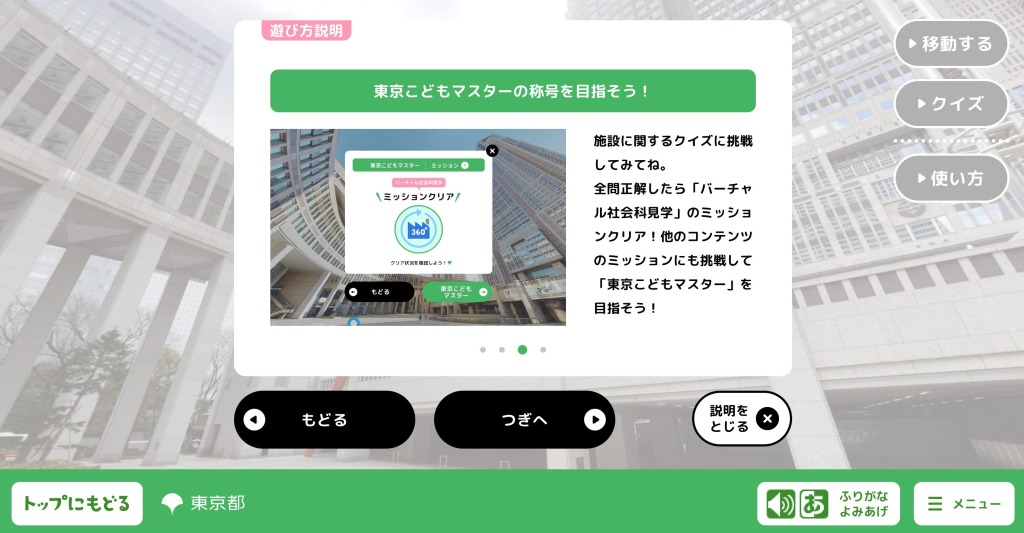

③デジタルツールに慣れていない人でも使いやすい

Matterport映像は、デジタルツールを普段あまり使わず操作できるか不安な方にとっても安心して閲覧していただけます。

バーチャル映像は柔軟に編集できるため、開始画面や映像内に操作説明を表示できます。

メニューやボタン、音声ガイド機能も搭載することで、ユーザビリティーを考慮されたコンテンツに仕上げていきます。

バーチャル社会科見学を実施するメリット3選【行政側】

バーチャル社会科見学を実施するのには、3つの理由があります。

まずは、バーチャル社会科見学を実施する「施設側」のメリットについて解説していきます。

・コロナ禍でもツアーができる

・距離の制約なく、幅広い層に発信できる

・コストの削減になる

バーチャル映像を導入するか迷っているという方は、ぜひどんなメリットがあり、貴施設にどう活用できそうかイメージしながら読み進めてみてください。

①コロナ禍でもツアーができる

新型コロナウイルスやその他感染症が流行しても、問題なくツアーを実行できます。

コロナ禍で人の移動が制限されたことで、多くのツアーが中止・延期されました。バーチャル映像であれば、周りの環境に左右されることなく24時間365日ツアーを実施できる魅力があります。

②距離の制約なく、幅広い層に発信できる

オンライン上ですべて完結するバーチャル社会科見学には、距離の成約がありません。

ツアーに参加したいけど「仕事でタイミングが合わない」「実施エリアが遠方なので費用や体力に自信がない」など、距離を理由にツアーに参加できなかった人も珍しくありません。

バーチャル映像は、世界中の人にコンテンツを発信できます。地元の人だけでなく、幅広い層にPRが可能な影響力の強いツールとしての活躍が期待できるのではないでしょうか。

③コストの削減になる

バーチャル社会科見学の導入は、さまざまなコストを削減します。

ツアーの案内に必要な人員やその人件費、さらにツアー実施のために施設内の荷物移動や配置変更などの手間を省けます。

バーチャル映像は、最先端で目新しいという魅力だけでなく、施設の業務効率化も可能にするツールです。

バーチャル映像で社会科見学するメリット3選【見学者側】

バーチャル社会科見学は、施設側だけでなく見学者側のメリットもあります。

- 24時間365日いつでも見学できる

- 移動コストがかからない

- 普段見れない場所に入れる

上記3点について詳しく解説していきます。

①24時間365日いつでも見学できる

バーチャル映像はいつでもどこからでもアクセスできます。

そのため、学校の授業のスケジュールや隙間時間など自由に見る時間をコントロールできるというメリットがあります。

学校の社会科見学をリアルで行う場合、学校側と施設側双方のスケジュールを調整しなければなりません。しかしバーチャルでは、学校サイドのスケジュールだけを考えればよいのでスムーズにツアー時間を決定できます。

また動画のように、映像を閲覧するのにかかる所要時間も決まっていないため、自分の都合に合わせてツアーを終了または中断することができます。

②移動コストがかからない

リアルのツアーに参加するには、移動コストからは逃れられません。

小学生や高齢者にとっては、数時間かけて大きな施設を移動することが負担になる場合もあります。

ボタン1つクリックするだけで施設をスムーズに移動できると、ストレスの少ないツアーを実現できます。

③普段見れない場所に入れる

オンラインでは、普段は入場できないエリアも見れる場合があります。

リアルでは防犯の関係上、なかなか入場許可できないことも多いのではないでしょうか。せっかくツアーに参加するのであれば、施設のすべてを見たいと思うもの。1つでも多くのコンテンツを見て、学習に活かすことができるのは見学者にとって魅力になります。

バーチャル社会科見学を制作する5つの手順

バーチャル社会科見学は5つの手順で制作します。

- 打ち合わせ

- 撮影

- 編集・カスタマイズ

- 納品

- データ活用(バーチャル社会科見学を開催)

今回は、東京都のバーチャル社会科見学の制作事例についてもご紹介しますので、参考にしてみてください。

①打ち合わせ

撮影箇所や撮影日程を調整します。

東京都では、バーチャルツアーを通じてもっと東京都のことを知ってもらいたいという想いでバーチャルツアーの導入を検討されていました。

お見積りや疑問点などすべてお気軽にご相談ください。

②撮影

Matterportというカメラを活用し、基本的にはカメラマン1〜2名で撮影を進めていきます。

施設規模によって、撮影にかかる日数は変わりますのでこちらもご相談ください。

東京都の事例では、5日間で10施設撮影しました。

また東京都のバーチャル社会科見学を制作するにあたって、撮影場所の一部は小学生に「どんな施設が見たいか」という内容のアンケート実施して決定しました。

③編集・カスタマイズ

撮影できたら、データを編集していきます。

見学者がストレスなくツアーできるように、見やすく面白いコンテンツを追加していきます。

無料編集から、オリジナルの有料カスタマイズまで豊富な編集機能のなかから、目的に合った編集を行います。

④納品

納品はデータから発行されたURL形式で行います。

URL1つだけで、PCやスマートフォン、VRで閲覧できます。

⑤データを活用しオンライン上で社会科見学を開催

こちらのデータを活用し、バーチャル社会科見学を開催します。

バーチャル映像の活用方法3選

バーチャル映像の代表的な活用シーンを3つご紹介します。

- 小学校で社会科見学の授業に導入

- 施設空間をアーカイブ保存

- ホームページに掲載し、24時間コンテンツを公開

バーチャル映像の活用方法は、バーチャル社会科見学だけではありません。どのような活用ができるかイメージしながら読み進めてみてください。

①小学校で社会科見学の授業に導入

小学校の社会科見学の授業に導入することができます。

バーチャル映像をスクリーンなどに投影することで、大画面で施設を見れるため実際に施設に行ったような疑似体験ができます。VRを使用できる環境であれば、さらなる没入空間の体験も可能。

また、映像内のコンテンツに合わせたワークシートを作成することでより充実した学習内容を実現できます。

②施設空間をアーカイブ保存する

撮影した施設をアーカイブとして保存しておくという活用方法もあります。

自然災害や都市開発などが原因で、その施設がなくなってしまうこともあります。

首里城の火災では、多くの人が施設の消滅を悲しむ結果になってしまいましたが、このような手遅れな状況を1つでも減らす必要があるのではないでしょうか。

バーチャル映像を制作することで半永久的に施設を保存できるので、万が一の状況に向けて備えておけます。

③ホームページに掲載し、24時間コンテンツを公開

バーチャル映像はリンク1つでホームページに掲載しておけます。

サイトにアクセスした人はいつでも施設を見れるので、無人で24時間施設の魅力や世界観を発信していることになります。

また採用ページへの掲載も効果的です。就職先を選ぶ際に、職場環境の状況を重視する人は多いのではないでしょうか。バーチャル映像があれば、職場環境をすべて見た上で応募してきている事が多いと予想できるので、採用後のミスマッチを減らせるメリットもあります。

バーチャル社会科見学に関してよくある質問

バーチャル社会科見学を導入する際に、よくある2つの質問とその回答をご紹介します。

- 撮影施設が大きいのですが撮影できますか?

-

1500㎡以上など大規模施設の撮影も可能です。ただし個人で経営している会社や、小規模撮影のみ行っている会社では大規模撮影できないケースもあるので、実績や撮影人員が豊富な会社を選ぶことをおすすめします。

- バーチャル映像をどう活用すればいいかいまいちわかりません…

-

はじめは、活用の具体的なイメージを持てていない方も多いです。

アイデアと技術次第で次々に新たな活用方法がうまれるため、

「今この課題で困っている」

「こんなことがしたい!」などぜひお気軽にご相談ください。

まとめ:時代の変化とともに、バーチャル社会科見学を導入しよう!

バーチャル社会科見学は、映像の解像度や機能性も高まりさまざまな業界で導入が進んでいます。

その中でも東京都をはじめ行政との相性は抜群です。ぜひ今後バーチャル映像で新たな未来を創造しましょう。まずはお気軽にご相談ください。